Era il 23 novembre 1980, alle 19:30 la gente conduceva la vita normalmente, chi era andato a fare una passeggiata, chi aveva preferito passare la domenica in casa in famiglia, chi guardava la partita in televisione. Alcune cucine erano già inondate dei profumi della cena, con le pentole che bollivano sul fuoco. Dopo pochi minuti quell’ultima domenica di novembre sarebbe però tragicamente rimasta nella storia.

Si potrebbe dire che 90 secondi sono un tempo molto breve, in periodo medievale 90 secondi venivano definiti un momento, un quarantesimo di un’ora solare, che è un dodicesimo del dì, cioè l’intervallo di tempo tra alba e tramonto, una frazione minuscola nell’arco di una vita, eppure è abbastanza tempo per interrompere circa 3.000 vite.

Alle 19:34:52 la terra tremò e l’aria si riempì per quel momento di grida di terrore e boati di palazzi interi che crollavano. Poi il silenzio.

Il terremoto ha colpito un’area di 17.000 km² ma ha avuto ripercussioni su tutta l’area centro meridionale della penisola italiana.

Il silenzio nelle ore successive all’accaduto è stato assordante, i telegiornali avevano semplicemente ridotto l’evento a una “scossa di terremoto in Campania”, gli aiuti hanno tardato ad arrivare e quelli che sono arrivati erano impreparati ad affrontare la magnitudo della disgrazia.

In Irpinia si erano recati dei giornalisti del quotidiano Il Mattino di Napoli che hanno aiutato loro stessi i soccorsi, mettendo a disposizione delle autorità le luci delle proprie attrezzature fotografiche perché potessero continuare a scavare tra i detriti per tutta la notte.

Subito dopo il terremoto la testata aveva cominciato a richiamare l’attenzione e a reclamare aiuti concreti e repentini con il titolo Un minuto di terrore – I morti sono centinaia, quando ancora non si aveva coscienza di cosa fosse esattamente accaduto, ma il 26 novembre uscì in tutte le edicole il titolo che ha fatto la storia: Cresce in maniera catastrofica il numero dei morti (sono 10.000?) e dei rimasti senza tetto (250.000) – FATE PRESTO per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla.

Le condizioni delle infrastrutture, oltre alle condizioni metereologiche avverse, come neve, pioggia e nebbia, hanno reso complicato l’arrivo tempestivo dei soccorsi e l’assenza di un’organizzazione che coordinasse i movimenti delle operazioni di soccorso ha rallentato ulteriormente questo processo.

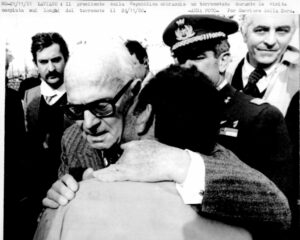

Sandro Pertini, l’allora Presidente della Repubblica, si recò due giorni dopo la grande scossa, contro il parere del Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani, sui luoghi colpiti dall’orrore. Al TG2, al suo ritorno, denunciò il ritardo e l’inadempienza dei soccorsi, poiché gli aiuti tardavano ad arrivare anche 48 ore dopo la tragedia. Il suo discorso causò le dimissioni del ministro dell’interno Virginio Rognoni e la rimozione del prefetto di Avellino.

«Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. – ha denunciato il Presidente della Repubblica – Il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.».

Le conseguenze umane sono state devastanti, di alcuni nuclei familiari rimanevano solo pochi superstiti, di altri non rimaneva nemmeno una fotografia per testimoniarne la vita. Alcuni hanno perso la propria casa e i propri averi, altri hanno avuto troppa paura per tornare a reclamarli. Non vi è persona che abbia vissuto questo evento che non ne sia rimasta straziata: amici, parenti, vicini di casa, vite spezzate e alterate irreversibilmente per coloro che sono rimasti in vita, senza più una casa, senza più un volto amico, con gli occhi ormai privati di felicità e tranquillità.

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre, a Napoli, molti cittadini si sono affollati nelle strade, nelle piazze, vicino allo stadio San Paolo, nei pressi degli svincoli della tangenziale, ossia in zone senza edifici alti attorno, per paura di essere colpiti da una nuova scossa. Le strade sono rimaste colme di persone che hanno dormito al freddo, nelle auto, molti hanno persino deciso di andarsene e abbandonare la città nel cuore della notte, rifugiandosi, come meglio si poteva con così poco preavviso, da amici e parenti lontani dalla zona sismica.

La paura attanagliava ormai i cuori delle persone: ogni scricchiolio e ogni vibrazione poteva rappresentare una nuova scossa, suscitando il timore che palazzi interi potessero crollare sulle proprie teste da un momento all’altro.

L’ultimo dei morti del terremoto è stato rinvenuto il 5 gennaio 1981, segnando così la conclusione ufficiale delle operazioni di soccorso.

Il bilancio più attendibile ad oggi è di 2.914 morti, 8.848 feriti e 280.000 sfollati.

Oggi, a distanza di 44 anni, Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, e Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, si sono recati a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, per offrire la loro vicinanza e quella del Governo all’Irpinia, alle sue vittime e ai suoi sopravvissuti.

«Una immane catastrofe da cui nacque un moto solidaristico e una mobilitazione senza precedenti della società civile e che rappresentò uno spartiacque nella storia del Paese. Fu in quei momenti che maturò la consapevolezza della necessità di dotarsi di un Sistema nazionale di protezione civile, che oggi non è solo un punto di riferimento per tutti i nostri cittadini ma un modello d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale.».