Oggi sono dieci anni esatti dalla scomparsa di Francesco Rosi.

Il regista dietro la macchina da presa

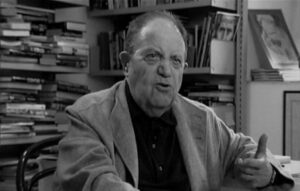

Citi il suo nome, parli di lui e vengono subito in mente i suoi film, il suo modo di proporsi durante le interviste, il bel documentario “Citizen Rosi” realizzato dalla figlia, Carolina, in collaborazione con Didi Gnocchi, che ci si augura venga rimesso nella disponibilità di chi volesse capire cosa significa fare cinema ed in particolare un certo tipo di pellicole.

Un documentario dove Francesco Rosi guarda i suoi film senza compiacersi ma meravigliandosi autenticamente di fronte ad alcune scene o inquadrature e ricordando storie di grande interesse.

In ogni caso sul sito Rai Cultura ci sono numerosi contributi dedicati al regista che vale la pena vedere per approfondire una figura che ha lavorato, con passione e approfondendo fatti storici o ambienti particolari, pensando di lasciare una scia a disposizione di chi volesse seguirla.

Francesco Rosi e la sua formazione

Francesco Rosi era nato a Napoli il 15 novembre del 1922, pochi giorni dopo la “marcia su Roma”.

Aveva studiato nel salotto buono della città, il Liceo Umberto I sito nella zona di Chiaia, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II.

La combinazione dei due eventi deve aver avuto un peso nella sua voglia, una volta diventato regista, di ricercare la verità o quanto meno di spiegare con analisi e approfondimenti avvenimenti che hanno segnato il nostro paese.

L’autorevole critico cinematografico Tullio Kezich

Parlando del film “Salvatore Giuliano”, il film inchiesta diretto da Rosi nel 1962, l’autorevole critico cinematografico triestino Tullio Kezich ebbe a dire: “Salvatore Giuliano è il capolavoro di un grande regista che anziché limitarsi a rappresentarla è riuscito a trasferire sullo schermo una verità non solo cronachistica o giudiziaria. Il momento alto fu la ricostruzione della strage di Portella, nei luoghi veri e con gli autentici abitanti dei paesi coinvolti come in uno psicodramma. Solo il cinema permette di fare esperienze di questo genere”.

Nella analisi di Kezich c’è gran parte delle intenzioni che Rosi aveva quando ha deciso di sedersi dietro la macchina da presa.

Il film-inchiesta italiano si può dire che sia nato proprio con lui o quanto meno che grazie a lui abbia avuto un’accelerazione nel panorama cinematografico del nostro paese.

Parlando della sua attività, il regista, in un’intervista disse: “Con il succedersi dei miei film, mi sono reso conto che, effettivamente, il cinema si era impadronito completamente della mia esistenza. Penso che non si può essere un creatore se non si è completamente posseduti da qualcosa.”

I riconoscimenti alla sua carriera sono stati diversi, forse se i premi significano davvero qualcosa ne avrebbe meritati di più, il già citato “Salvatore Giuliano”, una pellicola in bianco e nero che andrebbe vista e fatta vedere ai giovani studenti dei licei, fu premiata con l’Orso d’Argento al Festival di Berlino del 1962 e il Nastro d’Argento del 1963 al miglior regista.

Il regista Giuseppe Tornatore consegna nel 2012 il Leone d’Oro alla carriera a Francesca Rosi

Senza fare l’elenco dei suoi lavori che tutti possono rintracciare attraverso internet ci si limiterà a evidenziare quelle pellicole che sono state giustamente premiate: “Le mani sulla città” del 1963 a cui fu attribuito il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia; “Il momento della verità” del 1965 premiato con il David di Donatello per la miglior regia; “Il caso Mattei” premiato con la Palma d’Oro a Cannes nel 1972.

Tante le nomination, ricevute praticamente per ogni suo lavoro, e poi due riconoscimenti alla carriera di grande prestigio: l’Orso d’Oro a Berlino del 2008 e il Leone d’Oro a Venezia del 2012, arrivato tre anni prima della sua scomparsa.

Il documentario dedicato alla carriera dalla figlia Carolina

Carolina Rosi con il padre in una scena dell’interessante documentario “Citizen Rosi”

Una vita professionale di grande spessore condita da qualche disavventura familiare che sicuramente aveva segnato l’esistenza del cineasta.

Proprio per questo ultimo appunto è utile riportare alcune battute di una lunga intervista rilasciata dalla seconda figlia, Carolina Rosi, in occasione del centenario della nascita del padre.

Le risposte alle domande prendono spunto anche dal documentario “Citizen Rosi” realizzato nel 2019.

Carolina parla così di suo padre: “Franco non è mai stato un uomo pieno di sé, ha messo la sua arte al servizio di quella che per lui era una funzione sociale. Il suo modo di essere artista era indagare. Attraverso indagini quasi giornalistiche, ha trovato la sua cifra estetica e il sentimento che ha prevalso sempre nel suo cinema e nella sua vita. Ma soprattutto ha sempre avuto questa grande forza che non lo ha mai abbandonato, questa grande curiosità per la vita che ha fatto sì che non si spegnesse mai intellettualmente”.

E poi a chi gli chiese quale fosse il film da lei preferito, Carolina Rosi rispose:

“Forse Il caso Mattei. Era quello che non vedevo da più tempo, quando lo accompagnai a quella retrospettiva, e forse quello che si vede in assoluto di meno, anche perché fu comprato dagli americani per non farlo uscire, dava troppo fastidio. A prescindere dai temi di cui tratta, ha delle inquadrature che mi piacciono da pazzi, come anche Le mani sulla città”.

Due volti del miglior cinema italiano: Francesco Rosi con Gian Maria Volonté

Ci sarebbe da parlare a questo proposito del sodalizio del regista con Gian Maria Volonté, un meraviglioso attore, che ne “Il caso Mattei” mette in campo davanti alla macchina da presa tutte le sue migliori caratteristiche di interprete per disegnare una figura complessa e tanto importante nella storia del nostro paese.

Rosi scelse Volonté per quattro dei suoi film: “Uomini contro” del 1970, il già citato “Il caso Mattei” del 1972, “Lucky Luciano del 1973 ed infine “Cristo si è fermato ad Eboli” del 1979.

Quattro film emblematici per un’analisi del nostro paese.

Paese che ci si chiede come sarebbe stato visto, oggi, dall’occhio lungimirante della macchina da presa utilizzata da Francesco Rosi.

Rod Steiger, Edoardo Nottola, in un a scena del film “Le mani sulla città”

La figlia Carolina ha così provato ad immaginarlo: “Sarebbe abbastanza smarrito, credo. Sento anch’io un’incapacità di decifrare l’epoca che viviamo, è un tempo molto più complicato rispetto a quello che ha vissuto lui. C’è una velocità nel susseguirsi delle notizie, dei cambiamenti, così folle che lui forse non riuscirebbe a starci dietro. Franco ha affrontato certi eventi anche spinosi dieci anni dopo che erano accaduti, non ha mai cercato lo scoop, l’immediatezza del fatto. C’era sempre dietro un ragionamento, uno studio, un’analisi. Quindi forse racconterebbe la decadenza totale del livello sociale e culturale di questo Paese negli ultimi vent’anni, non so sotto quale forma. Ma certo sarebbe lo stesso uomo che vuole urlare il valore e l’importanza di una democrazia conquistata così a fatica. La sua indignazione sarebbe sempre la stessa”.