Via San Gregorio Armeno, universalmente conosciuta come “la strada dei presepi”, è una delle mete preferite dalle migliaia di turisti che ogni anno giungono a Napoli da ogni parte del mondo per ammirare le bellezze e vivere le tradizioni della città partenopea.

Ma qual’è l’origine di questa stradina e perché è qui che si è concentrata l’arte presepiale napoletana ?

L’origine di Via San Gregorio Armeno

Le origini vanno ricercate in epoca greca: quella che poi sarebbe diventata la strada dei presepi era uno dei cosiddetti stenopoi del sistema stradale greco, che prevedeva uno schema ortogonale in cui tre strade più larghe, le plateiai, parallele l’una all’altra, attraversavano l’antico centro urbano suddividendolo in quattro parti; le tre vie principali venivano tagliate perpendicolarmente, da nord a sud, da altre strade più piccole chiamate appunto stenopoi. Queste strade oggi costituiscono i vicoli del centro storico di Napoli.

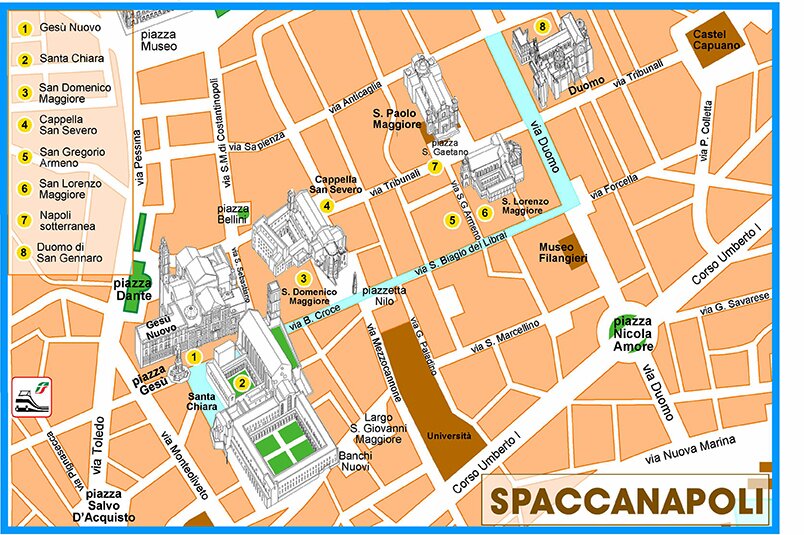

Napoli – il centro storico

La strada nel V secolo venne chiamata Nostriana in onore del Vescovo Nostriano che fondò nella zona il primo ospedale per i poveri.

Il nome attuale deriva invece dal complesso religioso dedicato a San Gregorio Armeno, che vide la sua prima edificazione nell’VIII secolo e che dopo una serie di costruzioni, rifacimenti ed ampliamenti intervenuti nel corso dei secoli rappresenta oggi un vero e proprio gioiello dell’architettura barocca napoletana, composto dalla chiesa, dal convento e da un bellissimo chiostro.

La chiesa San Gregorio Armeno

La chiesa di San Gregorio Armeno è conosciuta anche come chiesa di Santa Patrizia, in quanto molto probabilmente la costruzione originaria fu iniziata quando giunse e si stabili in città un gruppo di monache seguaci della santa che, in fuga da Costantinopoli, portarono con loro le reliquie di Santa Patrizia e di San Gregorio Armeno.

La strada dei presepi è nota anche come Via San Liguoro, soprattutto tra i napoletani più anziani. Secondo alcuni perché precedentemente intitolata a questo santo, secondo altri perché il nome Gregorio in napoletano arcaico veniva pronunciato “Ligorio” o “Liguoro” per cui, eliminando l’aggettivo armeno, invece di San Gregorio Armeno si utilizzava il termine “San Liguoro”.

Ma perché è proprio in questa stradina di Napoli che è nata e si è affermata l’arte del presepe ?

Le botteghe del presepe

Anche in questo caso l’origine è remota, e va ricercata fondendo storia, leggenda e tradizione.

Nei secoli dell’impero romano, proprio dove poi sarebbe stato costruito il complesso dedicato a San Gregorio Armeno esisteva un tempio dedicato a Cerere, la Dea della fertilità e della nascita, alla quale i cittadini portavano in offerta delle piccole statuette di terracotta, fabbricate nelle botteghe circostanti.

L’antica consuetudine si è poi rinnovata nei secoli successivi, con la tradizione di consegnare come ex voto a Santa Patrizia, protettrice di Napoli, e a San Gregorio statuine raffiguranti la persona a cui era stata concessa la grazia.

Per questo motivo nel corso dei secoli attorno alla chiesa, e poi al complesso di San Gregorio, sono sorte numerosissime botteghe artigiane specializzate nel realizzare statuine con sembianze umane.

Quando poi, tra la metà del 1500 e la fine del 1700, è nata e si è sviluppata l’arte presepiale napoletana, si può ipotizzare che gli artigiani di San Gregorio Armeno siano semplicemente passati dalla fabbricazione delle statuine votive a quella dei pastori e dei personaggi del presepe, dando così inizio ad una tradizione secolare che rappresenta una delle manifestazioni artistiche napoletane più conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

Ecco perché, tra mito e storia, oggi questa stradina che da via San Biagio dei Librai giunge fino a via dei Tribunali è costellata di decine di botteghe artigiane che lavorano tutto l’anno alla produzione dei presepi e dei loro personaggi, ed è sempre affollata oltre che da turisti italiani e stranieri anche da napoletani, rappresentando il cuore dell’arte presepiale nel mondo.